みちのくぐるめです!

日本酒の名産地として名高い東北地方。豊かな自然環境と厳しい冬の寒さが、日本酒造りに適した条件を生み出しています。

その結果、東北地方には全国的に知られる銘柄や隠れた名酒を生み出す酒蔵が数多く点在しています。

今回は、東北人にも親しまれ、また、全国的にも人気のある東北地方の代表的な酒蔵をいくつかご紹介します。

それぞれの酒蔵が生み出す日本酒の特徴や訪れる際の楽しみ方について詳しく見ていきましょう。

青森県:日本酒の未来を切り拓く「八戸酒造」

八戸酒造は、青森県八戸市にある1775年(安永4年)創業の歴史ある酒蔵です。

地元産の米や酵母、名水を使用し、伝統的な製法を守りながらも新たな挑戦を続けています。

この酒蔵が1998年に生み出したブランド「陸奥八仙」は、フルーティーで芳醇な味わいが特徴で、日本酒初心者から上級者まで幅広い層に支持されています。

特に「特別純米」などの日常使いにも適した種類が人気で、全米日本酒歓評会で金賞を受賞するなど高い評価を得ています。

また、「陸奥八仙」は、青森県産の米(例: まっしぐら)や酵母を使用し、フルーティーな香りと柔らかい甘味が魅力です。

「生原酒」などの限定品も販売され、その希少性から特別な一杯として親しまれています。

八戸酒造では酒蔵見学ツアーや試飲体験が楽しめ、現地でしか味わえない限定酒を堪能することができます。

さらに、八戸市内の飲食店では「陸奥八仙」と地元料理を組み合わせた特別メニューが提供されており、日本酒と郷土の味わいを堪能できるのも魅力です。

このように、八戸酒造と「陸奥八仙」は、伝統と革新が調和した高品質な日本酒を提供し、その味わいと体験を通じて多くの人々に愛されています。

秋田県:伝統の味を守る「新政酒造」

新政酒造は、1852年(嘉永5年)に秋田市で創業された老舗酒蔵で、創業当初は「うへえの酒」として地元で親しまれ、後に「新政」という名称を採用しました。

1930年に新政酒造で採取された「きょうかい6号酵母(六号酵母)」は、現在最古の清酒酵母とされており、秋田県産米を使った生酛純米造りや木桶仕込みといった伝統的な製法と革新性が特徴です。

代表的な銘柄である「No.6」シリーズは、X-type(最上級モデル)、S-type(ミッドモデル)、R-type(エントリーモデル)というラインナップで展開され、すべて生酒として通年販売されています。

そのフレッシュで酸味のある味わいは、和食のみならず洋食にもよく合い、多くのファンを魅了しています。

かつて一時経営難に陥りましたが、八代目の佐藤祐輔氏が高級路線への転換を図り、東京をはじめとする酒販店や飲食店への販路拡大に成功したことで黒字化を果たしました。

また、冷蔵での温度管理を徹底し、特定の取引先にのみ卸すことで品質を保っています。

様々なラインナップの中でも、特に「No.6」シリーズは全国的な日本酒ブームを牽引する存在となり、その革新的なスタイルは日本酒の新たな可能性を示し、多くの愛好者に支持されています。

新政酒造の酒造りは伝統と革新を融合させたものであり、その品質と独自性は国内外で高く評価されています。

山形県:全国屈指の人気を誇る「十四代」を生む高木酒造

高木酒造は山形県村山市に位置し、1615年の創業以来400年以上の歴史を持つ老舗酒蔵です。

この地域は豪雪地帯として知られ、豊富な雪解け水を活用した酒造りが行われています。

同蔵の代表銘柄である「十四代」は、現15代目の高木顕統氏が酒造りの経験がない状態から2年以上の研究を重ねて生み出したもので、芳醇旨口の味わい、なめらかさ、穏やかな香りと優しい甘みが特徴です。

「十四代」の名称は、14代目の高木辰五郎氏が使用していた古酒の銘柄を受け継いだもので、先代への想いが込められています。

この日本酒は、淡麗辛口が主流だった時代にフルーティーで甘口なスタイルで登場し、日本酒業界に革新をもたらしました。

その高い品質と希少性から「幻の日本酒」と呼ばれ、日本国内外で高い評価を受けています。

高木酒造は、奥羽山系の「桜清水」を水源とし、大吟醸酒の繊細で複雑な製法を基に、全製品で万全の品質管理を行っています。

「人と自然にこだわった芸術的日本酒を醸す」という理念のもと、蔵元と杜氏の役割を統合した新しい酒造りの形を確立しました。

また、「十四代」のほかに「朝日鷹」も主要な銘柄として展開しています。

このように高木酒造は、伝統と革新を融合させた酒造りを続け、卓越した品質と味わいで多くの人々を魅了しています。

宮城県:海風が育む「浦霞」の佐浦酒造

株式会社佐浦は宮城県塩竈市に位置し、1724年(享保9年)創業以来約300年の歴史を持つ老舗酒蔵です。

「浦霞(うらかすみ)」という全国的に有名な日本酒を製造しており、江戸時代後半には鹽竈神社の御神酒酒屋も務めました。

「浦霞」は「品格のある酒」を理念に掲げ、上品でバランスの良い味わいが特徴で、特に「浦霞 本醸造 本仕込み」「浦霞 佐浦 純米酒」「浦霞禅 純米吟醸」などの銘柄が高い評価を得ています。

株式会社佐浦の本社蔵には「浦霞酒ギャラリー」が併設されており、浦霞の製品や酒器の展示・販売、オリジナルお猪口を使ったきき酒体験、地元限定商品やグッズの購入などが楽しめます。

また、このギャラリーは「浦霞発、日本酒文化の発信」をテーマに、地元塩竈の魅力を伝える役割も担っています。

宮城県塩竈市を訪れる際には、新鮮な魚介類と浦霞の組み合わせを楽しむことで、日本酒と料理の絶妙な相性を堪能できるでしょう。

※浦霞酒ギャラリーでの、ガイドは現在休止中です。(2024年12月現在オフィシャルHPより)

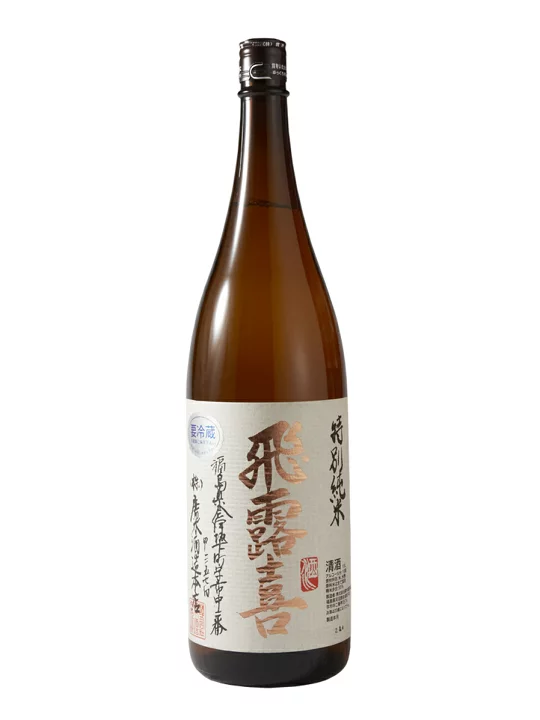

福島県:復興の象徴「飛露喜」を生む廣木酒造

廣木酒造(ひろきしゅぞう)は福島県会津坂下町に位置し、全国的に高い評価を受ける銘柄「飛露喜(ひろき)」を生産する酒蔵です。

「飛露喜」の特徴は、すっきりとした奥深い味わいと上品な果実香で、リンゴやマスカットを思わせるフルーティーさが楽しめます。

また、無濾過生原酒が多く、フレッシュで濃厚な味わいが魅力です。

地元産の酒米を積極的に使用し、会津の風味を表現する酒造りを大切にしています。

代表銘柄の一つ「飛露喜 特別純米」は、軽やかな飲み口と透明感のある味わい、純米酒ならではの深いコクとキレの良さが絶妙に調和しており、穏やかでドライな後味が特徴です。

また、「飛露喜 純米吟醸」は兵庫県特A地区の最高級山田錦を麹米に使用し、40%まで精米したフルーティーな逸品で、アプリコットのような果実のニュアンスやエレガントで円みのある旨みとコクを楽しむことができます。

「飛露喜」はそのバランスの良さと柔らかな飲み口から、どんな料理にも合う万能な日本酒として評価されています。

特に和食との相性が良く、素材を引き立てながらさっぱりとした後味を楽しむことができ、国内外の多くの日本酒愛好者から支持されています。

まとめ

東北地方は、自然豊かな環境と酒造りの長い歴史に支えられ、個性豊かな酒蔵が数多く点在しています。

「八戸酒造」の革新性、「新政酒造」の自然派アプローチ、「高木酒造」のプレミアム路線、「佐浦酒造」の地域密着型の味、「廣木酒造」の復興の象徴。

それぞれが独自のストーリーを持ち、訪れる人々に感動を与えます。

これらの日本酒はどこでも簡単に手に入るものではないため、旅行先で飲食店を訪れた際に地元の食材と合わせて楽しむのがおすすめです。

そうした場所で味わう一杯は、新たなお気に入りとの出会いになるかもしれません。

ぜひ、東北地方を訪れて、日本酒と地元料理が織りなす特別なひとときを楽しんでみてください。

最後まで読んで頂いてありがとうございました!

是非、別の記事もご覧ください!

コメント